Dossier 50 ans de combat. Le 2 juin 1975, une centaine de femmes prostituées entrent dans l’Église Saint-Nizier pour revendiquer la fin du harcèlement policier et dénoncer l’hypocrisie de l’État à leur égard. Elles souhaitent aussi être reconnues comme des mères, de femmes, des êtres humains.

Le Mouvement du Nid est à leurs côtés, à chaque étape de la révolte, qui, peu à peu, s’étend dans d’autres villes. 50 ans après, Saint-Nizier est devenu le symbole originel d’une lutte des « concernées » pour leurs droits, et est parfois détourné par ceux qui luttent pour le « travail du sexe ». Dans ce dossier spécial, nous racontons l’événement, et tirons les enseignements de 50 ans de combat aux côtés des personnes prostituées, contre le système prostitueur, qui ont notamment mené à la loi de 2016.

Vous pouvez télécharger le dossier dans son intégralité ici.

Introduction : La révolte de Saint-Nizier

Ce mouvement initié par les prostituées lyonnaises est le premier du genre à être abondamment médiatisé, à l’échelle nationale et internationale. Une semaine décisive qui a amorcé une transformation de l’image des femmes prostituées et des mentalités. Lire la suite

Un mouvement qui essaime

Dès le 3 juin, la vie s’organise. Des gens du quartier apportent du pain, des croissants, des fleurs, des fraises ; un énorme réchaud. Des féministes viennent exprimer leur soutien, des musiciens jouer, des jeunes projeter des films ; des hommes qui ne traitent pas les femmes en « clients », mais leur témoignent respect et gentillesse. Les femmes sont émues par cette solidarité inattendue. Le Père Béal, curé de St-Nizier, reçoit insultes et menaces mais les journalistes se pressent, français, britanniques, italiens…Lire la suite

La résistance continue

L’amertume est infinie et l’épreuve a laissé des traces : claustration, baisses de moral, certaines ont craqué. Pour atténuer la violence de la répression, le gouvernement annonce la mise en place d’une mission d’information dirigée par le magistrat Guy Pinot. Les représentantes des prostituées lui proposent une charte portant leurs revendications : liberté de travailler, fin du fichage et des PV pour racolage, imposition plus juste, refus du contrôle sanitaire obligatoire, accès à la Sécurité Sociale… Lire la suite

Dans la presse…

Les quotidiens régionaux prennent d’abord peu au sérieux ce drôle de mouvement. Seul, Libération, journal d’extrême gauche, consacre son gros titre aux femmes de St-Nizier, dès le premier jour de l’occupation : « Des filles de joie dans la maison du seigneur ». Le journaliste Claude Jaget, qui va réaliser jour après jour un travail de fond (un long article intitulé « Devenir prostituée », puis un livre à partir de leurs témoignages) se fait le relais de leurs revendications. Lire la suite

Les « meneuses », Barbara et Ula

La presse et l’opinion ont besoin de figures repérables. Ce sera Ulla, grande femme blonde à l’aplomb de star, qui s’est fait connaître des foyers français le 29 avril lors de son passage à l’émission Les dossiers de l’Écran, aux côtés du Père Talvas, fondateur du « Nid ». Autre personnage, Barbara racontera plus tard l’enfance à l’Assistance publique…Lire la suite

50 ans après, la prostitution entre constantes et évolutions

50 ans ont passé depuis les événements de 1975. Si les ressorts du système prostitutionnel – un système agresseur qui exploite les plus vulnérables, n’ont pas changé, de nombreuses évolutions sociétales en ont parfois transformé les usages. Lire la suite

Violences invisibilisées – les risques du « métier »?

« Nous sommes celles qui comptons le plus grand nombre d’agresseurs. » Rosalie Lire la suite

Des violences mieux reconnues

En 2004, on pouvait encore lire « Insolite, une prostituée porte plainte pour viol ! » dans un journal régional. Désormais, le viol est heureusement reconnu dans le cadre de la prostitution. Lire la suite

50 ans vers l’abolitionnisme

En 50 ans, l’abolitionnisme s’est peu à peu imposé, dans une perspective d’égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences sexuelles des hommes contre les femmes. Lire la suite

L’apport majeur du féminisme

C’est l’analyse féministe qui a permis d’établir le caractère structurel de la violence prostitutionnelle – physique, sexuelle, psychologique, économique – et de l’intégrer au continuum des violences, viol, harcèlement sexuel, violence conjugale… Lire la suite

La responsabilité pénale des « clients »

C’est dans les années 2000 que s’est imposé peu à peu le mot qui a permis de sortir de l’occultation les hommes qui paient pour des rapports sexuels : les « prostitueurs ». Leur rendre leur rôle central d’agresseur dans l’existence du système a permis un renversement de la perspective : au lieu de montrer du doigt la prostituée comme l’ont fait les sociétés depuis des siècles, il a mis en avant l’usage par les hommes, dans un système contrôlé par eux, du corps d’autrui, en majorité des femmes, pour leurs intérêts sexuel et de pouvoir. Lire la suite

La voix des survivantes

L’avènement de la parole des premières concernées a marqué un tournant majeur. Si elles ont choisi ce terme fort, de survivante, c’est parce que la banalisation du « travail du sexe » occulte la mort… Lire la suite

Un important consensus

Des progrès à l’international

Au-delà de la confirmation, au plan national, de la loi de 2016 (en 2019, le Conseil Constitutionnel déclare conformes ses articles relatifs à l’interdiction d’achat d’actes sexuels), les instances internationales se montrent de plus en plus favorables au « modèle franco-nordique ». Lire la suite

Travail du sexe, une offensive internationale

La stratégie de normalisation du « travail du sexe » a su allier puissance du capitalisme et persistance du patriarcat. Dans une Europe ultra libérale qui n’entend pas passer à côté des milliards d’euros liés à l’exploitation sexuelle des femmes, les Pays-Bas ouvrent le bal dans les années 1980. Un processus appuyé sur un lobbying bien financé et une propagande tous azimuts. Lire la suite

Dépôt de bilan

Dès 2013, l’hebdomadaire allemand Der Spiegel dresse un bilan alarmant en décrivant un pays devenu le « bordel de l’Europe », où les migrantes restent victimes de la traite pendant que les vrais gagnants sont les proxénètes et les trafiquants. Lire la suite

Des méthodes de lobbying éprouvées

Pour développer les faramineux profits dégagés par la « marchandise sexuelle féminine » et influer sur les législations nationales et internationales, les méthodes sont affûtées… Lire la suite

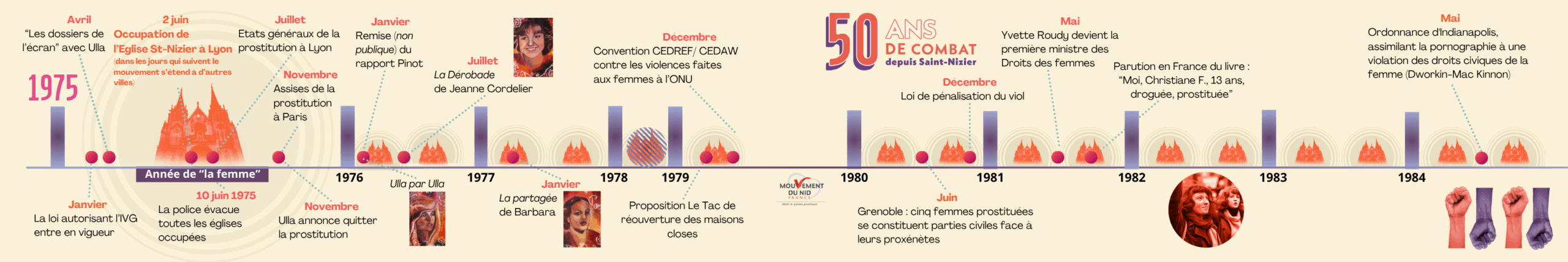

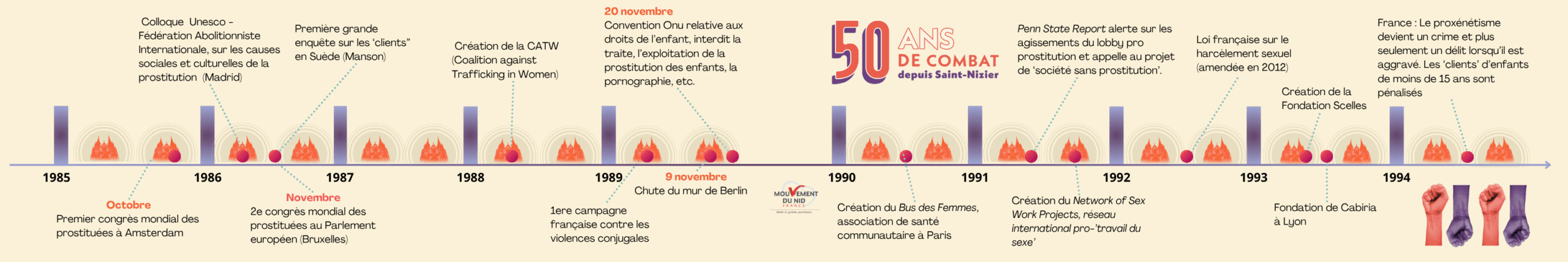

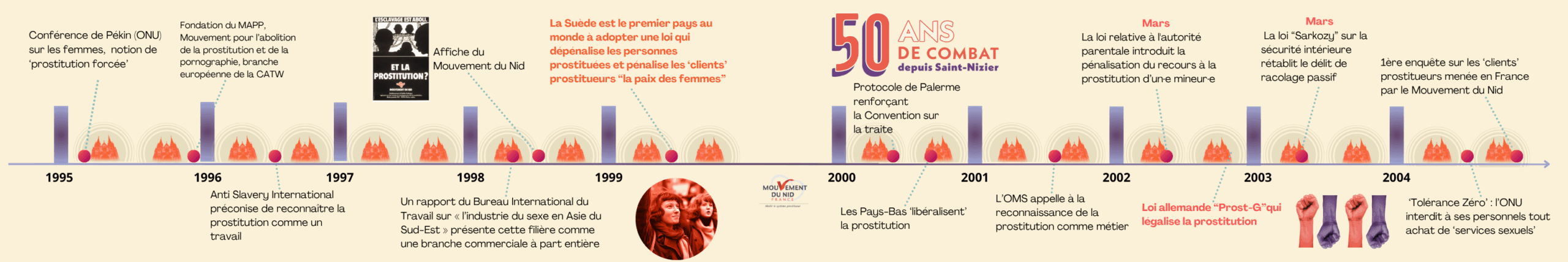

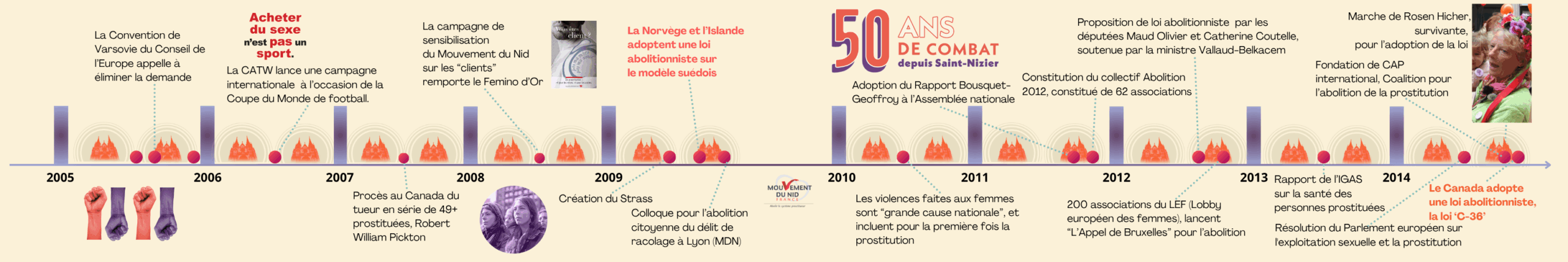

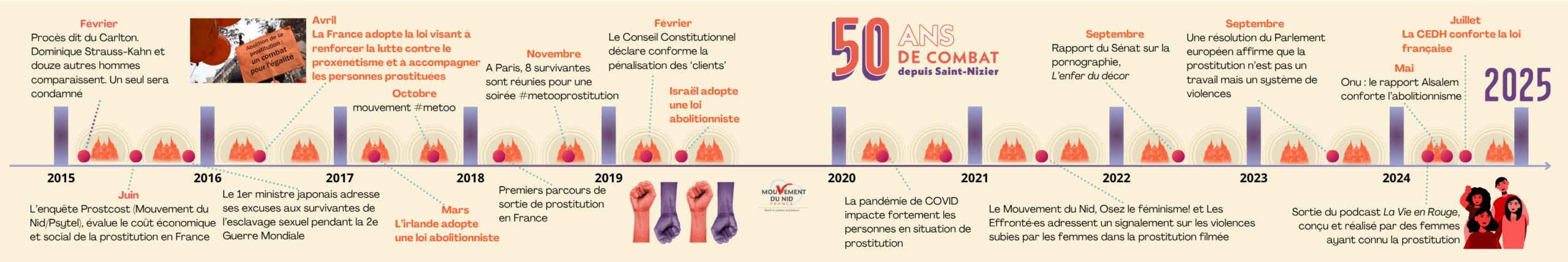

La frise chronologique récapitulative des 50 ans de combat depuis Saint-Nizier.

1975-1984

1985-1994

1995-2004

2005-2014

2015-2025