Tima a aujourd’hui 38 ans. Malienne, elle a connu le mariage forcé, la séquestration d’un mari proxénète puis l’exploitation par un réseau. Elle décrit l’abandon et l’incroyable suite d’épreuves qu’elle a dû traverser pour faire sa place en France. Son parcours montre l’importance vitale du réseau associatif et le bien fondé des parcours de sortie de prostitution, seule issue lui permettant au final de sortir de l’impasse.

Un jour, je sortais de l’école et mon père m’a annoncé que j’allais me marier. Comme ça. J’avais 18 ans. Dans mon pays, on ne vous demande pas votre avis. Si j’avais eu une mère, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Mais ma mère était décédée et la vie était difficile avec la seconde femme de mon père. Je voulais partir. Comme j’avais vu des gens qui s’étaient mariés et qui étaient plus heureux, je me suis dit que je pour- rais avoir une vie meilleure, que le mariage pourrait être une ouverture. Moi, mon rêve c’était de continuer mes études, j’étais au lycée technique de Bamako et je voulais être économiste.

Mon père a organisé le mariage, qui a eu lieu chez nous, au Mali. Comme mon mari, Malien, vivait au Gabon, il a fallu m’établir un passeport et un visa. Je ne sais pas précisément ce qu’il faisait, du commerce apparemment. Il avait eu une première femme, on m’a dit qu’elle était décédée. J’ai donc quitté ma famille et je suis arrivée au Gabon. Au bout d’un moment, il a commencé à me dire que les temps étaient durs et qu’il allait falloir que je l’aide. « Des amis vont venir à la maison, il faudra que tu sois gentille. » Je me suis dit que j’allais devoir préparer des repas…

Ce n’était pas du tout ça. Chez nous, il y avait deux chambres. Des hommes venaient, et moi je disais « mais tu es mon mari. Je n’irai pas avec d’autres ! ». Au début, c’était un ou deux par jour, puis cinq ou six. Je pleurais tout le temps, je disais non, je ne veux pas. Je tombais malade, c’était un cauchemar. Et puis parmi eux, un homme a été gentil avec moi. Il m’a dit qu’il m’aimait et qu’il allait m’aider. Comme il avait une agence de voyage, il pouvait m’avoir facilement un visa pour la France.

A Roissy, un homme m’attendait

J’étais complètement isolée, je ne connaissais personne au Gabon. Quand j’ai dit à ma famille ce qui se passait, ils ne m’ont pas crue. Pire, mon père m’a dit qu’il me reniait. Mon seul espoir, c’était cet homme qui a pu m’avoir un billet aller-retour pour la France et un visa de trois mois. J’étais censée être décoratrice d’intérieur. Tout était organisé, les missions, les fiches de paie, il devait avoir l’habitude. Un visa de trois mois, ce n’était rien du tout. Mais j’ai pensé que, sur place, je n’aurais qu’à faire les démarches nécessaires. Je n’avais aucune idée des difficultés qui m’attendaient en France pour avoir un titre de séjour…

À mon arrivée à Roissy, un homme m’attendait comme prévu. J’avais confiance. Il m’a emmenée à Paris, dans un hôtel. Là, il m’a dit que j’allais devoir y rester le temps de rembourser le voyage. J’ai compris. Je n’avais rien, j’étais arrivée avec un petit sac, c’est tout. J’étais surveillée en permanence. Impossible de sortir. Je ne savais même pas où je me trouvais. Une fois par jour, une femme de ménage venait. Elle était malienne, comme moi, et elle parlait le bambara. Mais elle n’avait pas le droit de m’adresser la parole.

Pendant plusieurs semaines, l’homme qui me séquestrait était toujours là quand elle passait. Les hommes défilaient, je pleurais, j’étais à bout. À un moment, je me suis dit « si je dois mourir, je mourrai. » Une fois, elle est rentrée, il était dehors. Je lui ai parlé et je me suis effondrée. Elle m’a dit qu’elle m’aiderait. Une autre fois, elle est venue m’apporter une robe, elle m’a expliqué quel chemin prendre pour trouver la sortie et elle m’a donné rendez-vous à l’extérieur. « Tu ne parles à personne, tu m’attends. » J’ai réussi à sortir. Je suis allée chez elle, mais elle vivait avec son mari et son fils, et c’était petit. Et puis elle avait peur que les trafiquants se doutent qu’elle m’avait aidée à m’échapper. Elle m’a donc donné quelques vêtements et elle m’a accompagnée à France Terre d’Asile.

La demande d’asile, une épreuve interminable

Quand on veut déposer une demande d’asile, on attend des semaines pour avoir un rendez-vous. J’ai donc passé mes journées dans les trains et les métros. Et encore, parfois je n’avais même pas un ticket pour y aller. C’était l’hiver, je n’avais qu’une paire de mocassins tout fins. Je dormais dehors et j’avais une peur affreuse qu’on me viole.

À France Terre d’Asile, on m’a donné une brochure avec plein d’adresses d’associations, Solidarité à Paris[1]. Je l’ai lue en entier, par la suite elle m’a énormément servi ! Un jour, il y avait là-bas une Guinéenne analphabète que j’ai aidée à remplir des papiers. On a discuté. Elle était dans l’association Les champs de Booz[2], où je me suis rendue. Une dame m’a accueillie gentiment mais m’a expliqué qu’elle ne pouvait pas m’aider dans la mesure où je n’avais aucun récépissé de demande d’asile.

Quand j’ai enfin eu un document (après avoir fait plusieurs tentatives à France Terre d’Asile tellement il y a de monde), je suis revenue ; j’avais au moins un repère et un endroit chauffé où aller l’après-midi quand c’était ouvert. On m’a trouvé un logement pour dormir chez les Sœurs de la Charité mais il fallait en partir à 7 heures du matin. Tout ça sans un sou. Chaque jour, je le passais à survivre, c’est tout.

Je suis restée un mois et demi chez les Sœurs puis elles ont appelé le 115 pour moi, le numéro d’urgence sociale, et on m’a envoyée à Nanterre. Un bus vous y emmène depuis la Porte de la Villette. J’ai dû attraper quelque chose de contagieux et je suis tombée malade.

Le 115, c’est l’enfer. Il faut se réveiller à 5 h du matin pour appeler pour la nuit suivante ; ou on appelle toute la journée. On met à votre disposition un téléphone, mais personne ne décroche ou on vous dit de rappeler plus tard. On ne fait que ça. Il y a aussi un endroit à Gare de Lyon où il est possible de laver ses vêtements. Les associations délivrent des tickets pour y aller, mais seulement si on a un rendez-vous important, du style hôpital ou préfecture. Pour les repas, je mangeais aux Restos du Cœur.

Dans la brochure Paris Solidarité, j’ai regardé comment trouver à manger, avoir un téléphone, chercher du travail… J’ai vu qu’une association, Solidarité Nouvelle Face au Chômage, donnait des rendez-vous les jeudis après-midi. Là, on m’a donné des adresses pour trouver du travail mais avec un seul ticket de transport. La première était fermée. La seconde n’allait ouvrir que l’après-midi, j’ai traversé tout Paris à pied et je suis restée devant à attendre. Puis j’ai découvert qu’il fallait faire un CV et des lettres de motivation.

Je n’avais jamais travaillé, et ces lettres, je ne savais même pas ce que c’était. J’étais épuisée. Dehors toute la journée dans le froid… Je suis retournée chez les Sœurs et là, je reçois un coup de fil : « Vous avez fait bonne impression, on va vous aider à faire un CV. » Après toutes ces épreuves, enfin ! Deux dames bénévoles de SNFC se sont occupées de moi. Je me souviens tellement d’elles ! L’une avait une fille qui venait d’avoir un bébé, elle m’a demandé de remplacer la nounou qui devait partir.

J’ai reçu un récépissé de demande d’asile avec la mention « n’autorise pas à travailler ». La dame m’a embauchée quand même. Sans papiers, j’ai donc eu un travail déclaré, un CDD de trois mois. Pour que je puisse continuer, elle m’a fait un CDI. Je travaillais de 9 h à 19 h pour 750 €, c’était mal payé mais je pouvais manger et je n’avais plus à errer dans les rues. Je dormais toujours chez les Sœurs, en résidence sociale, mais en versant une participation. Je suis restée un an en étant toujours en lien avec les Champs de Booz. Une dame là-bas a aussi eu besoin d’une nounou en urgence. J’ai pu gagner 1 240 € et tout s’est enchaîné.

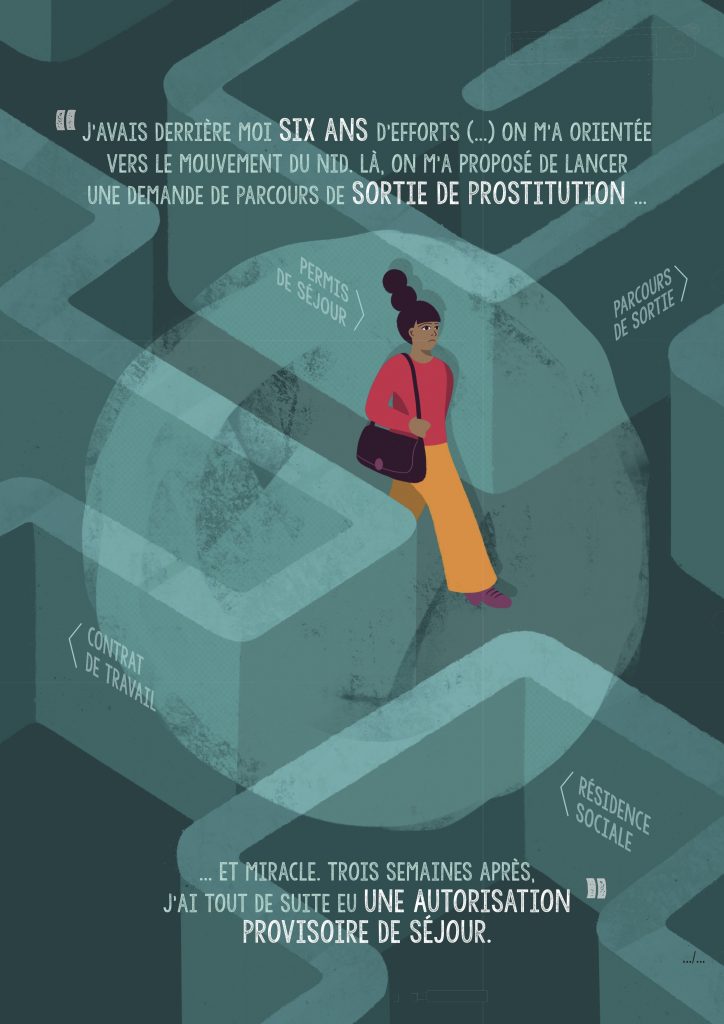

L’administration, un labyrinthe

En connaissant mieux la France, j’ai fait une demande de régularisation par le travail. On m’a dit, il vous faut un CDI à temps plein. Une vraie histoire de fou. En plus, la préfecture met un an pour donner une réponse ! À la fin, la réponse a été positive et j’ai pu obtenir mon premier titre de séjour. C’était en 2017. J’ai passé

mon permis et commencé un CAP d’esthétique. Seulement, j’ai perdu mon travail puisque les enfants que je gardais sont rentrés à l’école. J’ai donc trouvé un contrat de vendeuse dans un grand magasin, avec un CDI de 30 heures. Mais le titre de séjour était lié au fait de toucher un SMIC, de rester dans le même boulot pendant deux ans et qu’il soit de 35 heures. J’avais un appartement à 530 €, un CDI de 30 heures avec majoration pour les heures en soirée, j’arrivais donc à 1 200 €… Je bossais, je payais tout plein pot, et je n’étais pas à la charge de l’État. Et ce n’était pas encore assez ! En 2019, mon titre de séjour n’a pas été renouvelé. Et j’ai reçu une OQTF[3].

J’ai donc dû abandonner mon CAP, j’ai perdu mes droits à la résidence sociale et j’ai été condamnée à retourner en foyer CHRS. La dégringolade. J’avais tout fait, tout tenté. Je me suis dit que la France était vraiment un pays impossible. Une amie en Finlande m’a dit de la rejoindre pour souffler. Mais quand je suis arrivée, j’ai découvert qu’elle était dans la prostitution. Comme j’étais en contact avec les Équipes d’Action Contre le Proxénétisme (EACP), j’ai été orientée vers une association finlandaise pour femmes sortant de prostitution. La dame qui me suivait m’a dit de rentrer en utilisant mon permis de conduire français comme pièce d’identité. J’ai pris l’avion, morte de peur. Comme je n’avais pas de bagages, j’ai pu passer sans subir de contrôles. Pour une fois, j’avais de la chance.

J’ai fait mille démarches

Je me suis rendue à la Cimade, j’ai fait mille démarches. J’avais derrière moi six ans d’efforts et j’étais complètement découragée. Aux EACP, on ne m’a pas lâchée et on m’a orientée vers le Mouvement du Nid. Je n’avais plus aucun espoir mais je me suis dit « je tente encore ça ». Là, on m’a proposé de lancer une demande de parcours de sortie de prostitution ; pas parce que j’étais dedans, mais parce que j’étais en risque comme le montrait l’épisode finlandais. Moi je ne croyais plus en rien. Et miracle. Trois semaines après, j’avais la réponse. Elle était positive. C’était en juillet 2021. J’ai tout de suite obtenu de la préfecture une autorisation provisoire de séjour.

Pendant ces années, j’ai beaucoup pleuré. À chaque fois, je pleure. Mais je ne lâche jamais. Aujourd’hui, j’ai beaucoup de transports et beaucoup d’heures de travail, 18heures de garde d’enfants et 24 heures dans un grand magasin. Je suis toujours en foyer mais je parti- cipe financièrement. Je rêve d’une vie normale : ne pas me lever à 5 h pour ne rentrer qu’à 21 h. J’ai beaucoup plus que les 35 heures nécessaires pour mon titre de séjour mais je ne dis rien. Deux boulots c’est trop, mais j’ai tellement peur d’en perdre un.

L’essentiel, c’est que je ne suis jamais retombée dans la prostitution. Je suis fière. Mais je suis aussi tellement fatiguée. J’aurais préféré mendier, et même mourir, plutôt que revivre ça : les clients, les maladies, les infections… Je suis tombée sur les mauvaises personnes. Je n’imaginais même pas qu’une pareille chose puisse m’arriver.

À 38 ans, je ne suis pas en couple, je n’ai pas d’enfants. J’ai du mal à faire confiance à un homme. D’ailleurs, le fait que je ne sois pas mariée a joué dans le refus de la préfecture. On m’a fait comprendre que je n’avais pas d’attaches suffisantes en France. On me reproche quoi exactement ? De ne pas avoir d’homme dans ma vie ? Mais les attaches, je les ai avec les gens des associations, je fais du bénévolat, j’ai même fait de la prévention dans des écoles avec les Équipes d’Action.

Je n’ai rien coûté à l’État, je n’ai jamais reçu aucune aide. En tout et pour tout, l’État français m’a versé 25 € d’APL. Qu’on ne veuille pas des gens qui ne travaillent pas, je peux comprendre. Mais moi j’ai toujours travaillé ! Si je n’avais pas eu la tête solide, je serais retournée dans la prostitution. Aujourd’hui je défends la loi de 2016. Les proxénètes, les clients, ils sont tous coupables. Ils m’ont fait du mal, ils font du mal aux femmes.